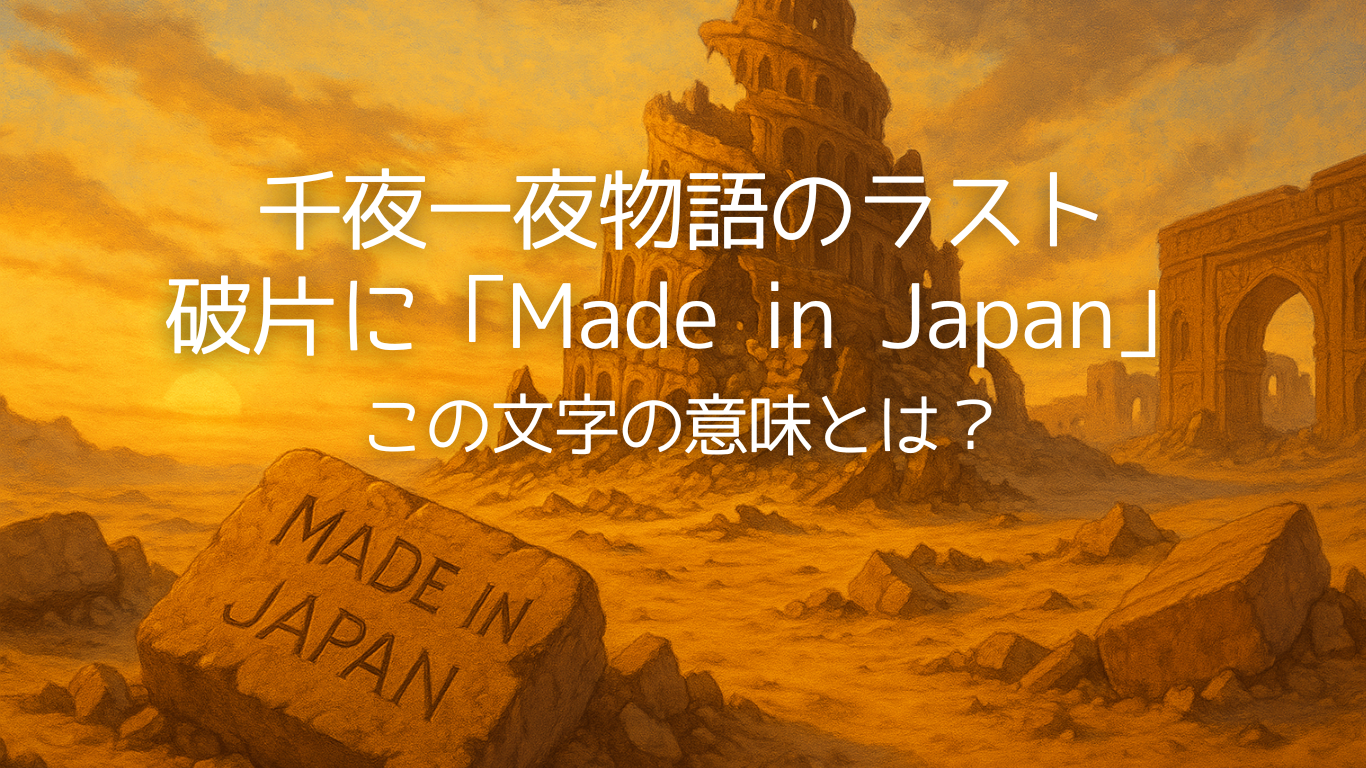

千夜一夜物語のラストで、崩壊した塔の破片に刻まれた「Made in Japan」の文字。この意味は、1969年当時の日本アニメ界が抱えていた複雑な自己言及的メッセージです。

手塚治虫率いる虫プロダクションが、世界市場を意識しながらも日本的な制約に直面した現実を、皮肉と自虐を込めて表現したものと考察されます。

今回は、YouTube期間限定配信中の今だからこそ知っておきたい「隠された意味」を考察していきます。

- ラストシーンの破片に「Made in Japan」が刻まれた理由

- 1969年当時の「Made in Japan」の複雑な意味

- 手塚治虫と虫プロが抱えた世界進出への野心と現実

- 制作陣が込めた自虐的メッセージの真意

- 現代から見た隠された演出の価値

なるほど!千夜一夜物語の破片「Made in Japanの文字」の意味が納得

千夜一夜物語の基本情報

『千夜一夜物語』は、虫プロダクションが製作した劇場用アニメーション映画で、1969年6月14日に封切られた日本初の大人のためのアニメーション映画です。

手塚治虫が監督を務め、有名な説話集『千夜一夜物語』を自由に作り直した冒険活劇となっています。

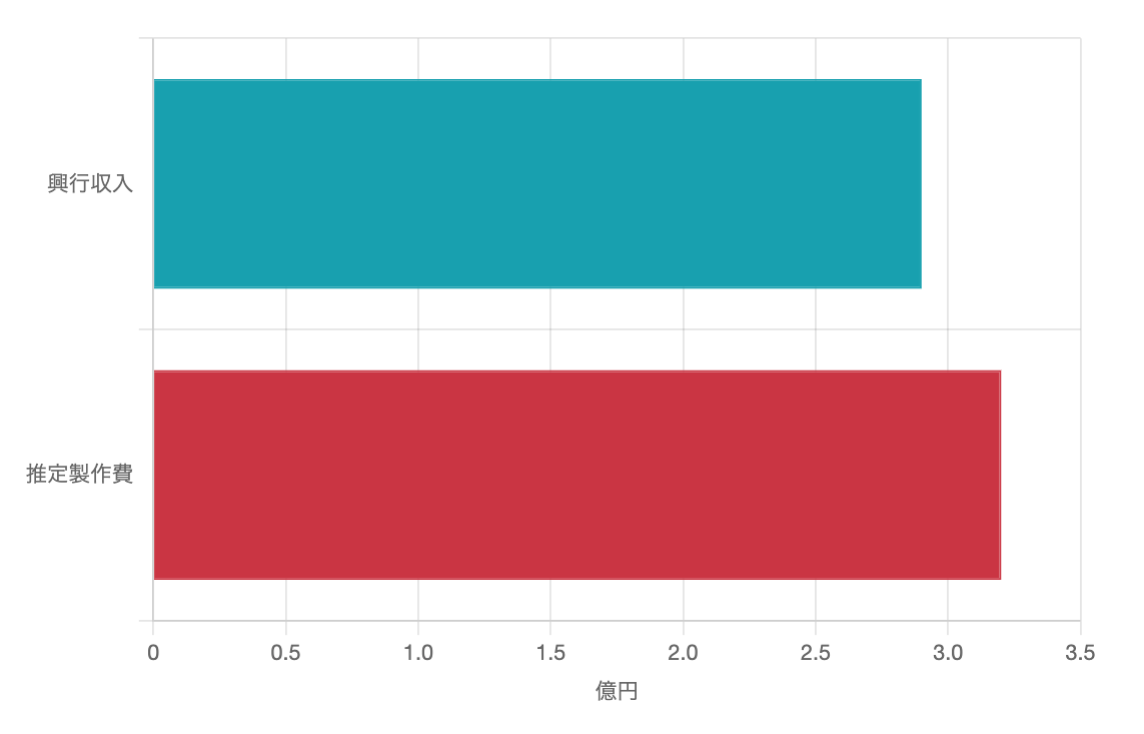

制作には6万人のスタッフが参加し、7万枚の動画を使用した大作でした。興行収入は2億9000万円の大ヒットを記録しましたが、製作費の高騰により虫プロは赤字となったという複雑な結果に終わりました。

現在YouTubeで期間限定配信されており、多くの人がこの歴史的作品を視聴できる貴重な機会となっています。是非見てくださいね。

ラストシーンの塔崩壊と「Made in Japan」の破片

物語の終盤、悪役バドリーの権力の象徴である巨大な塔が崩壊します。この時、崩れ落ちる瓦礫【がれき】の中に「Made in Japan」と刻まれた破片が映るのです。

このシーンは一瞬か映りませんが、制作陣が意図的に挿入したものと考えられます。完成品ではなく「破片」として描かれていることに、重要な意味が込められています。

当時の観客の多くはこの文字に気づかなかったかもしれませんが、現代の視聴者は映像を止めて確認できるため、この隠されたメッセージを発見しやすくなりました。

あんぱんからの流れで週末に「千夜一夜物語」を観た

— azuki (@azuki_lala) September 8, 2025

なかなかきつかった!

表現が凄かったり、実写が混ざっていて驚いたり、貴重な作品を観ることができたことは良かった

made in Japanの解釈はどっちだろう

「光りのお父さん」が観たくなった

気持ちのリセットに最高品質

虫プロのアラビアンナイト千夜一夜物語でも、バベルの塔がmade in japanだから崩れたって自虐ネタがあった。→RT

— 大野木寛 (@dadasiko) May 15, 2015

1969年当時の「Made in Japan」が持つ複雑な意味

1960年代後半の「Made in Japan」は、現在とは全く違う意味を持っていました。

戦後復興を遂げた日本の工業製品は、まだ「安かろう悪かろう」のイメージが強く、欧米市場では二流品の代名詞として見られがちでした。

高度経済成長期の真っ只中でしたが、日本製品の品質や技術力への国際的な評価は今ほど高くなかったのです。

トヨタやソニーが世界的ブランドとして認められるのは、まだ先の話。

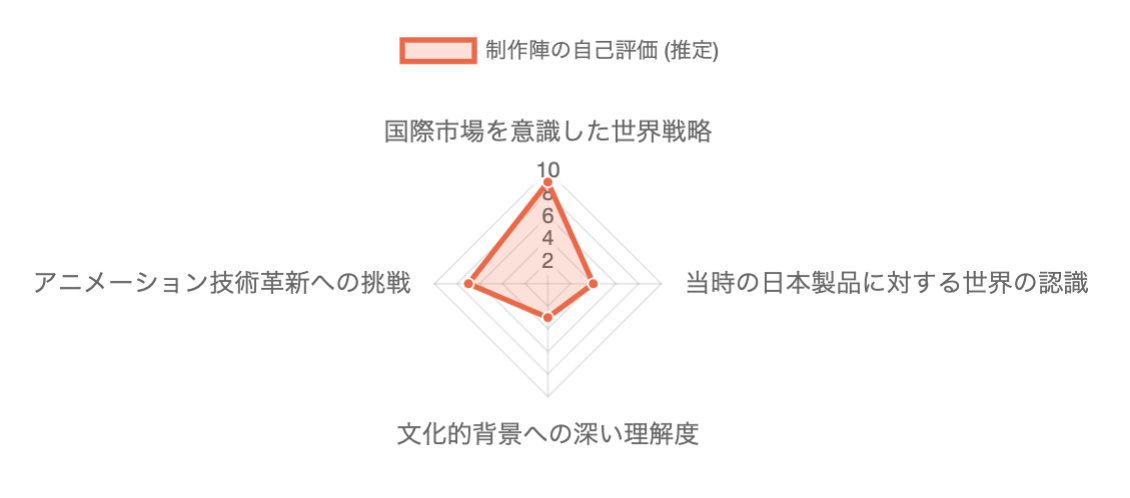

制作陣はこうした現実を痛感していました。世界市場を意識した作りにしながらも、文化的・技術的な制約に直面していたのが当時の状況でした。

手塚治虫と虫プロが抱えていた世界進出への野心と現実

手塚治虫は世界に通用するアニメ超大作を目指していました。

主人公の顔をフランス人俳優ジャン・ポール・ベルモンドに似せ、音楽にロックを多用するなど、海外市場【ワールド・マーケット】を強く意識した演出を採用しています。

しかし現実は厳しいもの。主人公はイスラム教徒なのに豚肉を食べたり、ワインを飲んだりするという文化的配慮の不足が問題になりました。

こうした基本的な宗教理解の欠如は、海外での受け入れは難しいものでした。

新しい技術も積極的に導入。多層撮影装置【マルチプレーンカメラ】の全面使用、実写と動画の合成などが試みられましたが、ディズニーなど欧米の技術水準には及ばない部分もあったのは事実です。

破片に込められた制作陣の自虐的メッセージ

「Made in Japan」が完璧な製品ではなく「破片」として描かれていることは偶然ではありません。

これは制作陣の自己言及的【メタ的】な表現で、当時の日本アニメ界の現実を皮肉を込めて表現したものです。

崩壊する塔は野心的なバドリーの権力の象徴であると同時に、世界市場進出を目指しながらも思うような成果を上げられない日本アニメ界の状況を比喩【たとえ】として表現しています。

興行的には成功しながらも、制作費の高騰で赤字になるという矛盾した状況も、この破片の演出に反映されていると考えられます。

表面的な成功の裏にある構造的な問題を、視覚的に表現した巧妙な手法でした。

やなせたかしの視点から見る日本製品への複雑な想い

キャラクターデザインと美術監督を担当したやなせたかしの存在も重要です。後に『アンパンマン』の作者として知られる彼が、この大人向けアニメに関わったことは興味深い事実です。

やなせたかしは戦後日本の復興を見つめ続けた作家でした。

彼の視点から見れば、「Made in Japan」は原産国表示としてだけではなく、戦後復興を遂げながらも国際的地位の確立に苦闘する日本の象徴として機能していました。

日本のモノづくりに対するプライドと劣等感、野心と現実認識の間で揺れる複雑な心境が、崩れた塔の破片という形で表現されたのです。

1960年代末の文化的背景と学生運動の影響

1969年は日本にとって特別な年でした。大阪万博開催を翌年に控え、東京オリンピック(1964年)の成功を受けて国際的注目が高まっていました。

同時に、学生運動が激化し、既存の価値観が激しく問い直されていた時代でもありました。

この混沌とした時代背景が、「Made in Japan」破片の演出にも反映されています。表面的な近代化の裏にある本質的な課題を、アニメーション作品で暗示的に表現した先駆的な試みと評価できます。

制作現場の若いスタッフたちも、そうした時代の空気を肌で感じていました。彼らの複雑な心境が、この一瞬のシーンに込められたのです。

技術革新への挑戦と現実的制約のギャップ

虫プロは技術面でも野心的な挑戦を行いました。

上でも書いていますが、多層撮影装置の全面使用、実写と動画の合成技術など、当時としては最先端の手法を導入しました。しかし、欧米の技術水準との差は歴然としていました。

この技術的な野心と現実的制約の間で苦闘する制作現場の心境も、「Made in Japan」の破片に表現されています。技術力への自信と限界の認識が入り混じった複雑な感情が読み取れます。

制作費の高騰も大きな問題でした。

新技術への投資と商業的成功のバランスを取ることの難しさを、制作陣は身をもって体験していたのでしょう。

現代への示唆と普遍的メッセージ

現在YouTubeで配信されているこの作品を、現代の視点で見ると「Made in Japan」の破片は新たな意味を持ちます。

クールジャパン政策や日本の文化輸出戦略【ソフトパワー戦略】が注目される現在、このシーンは創作者の自己言及性と文化的独自性【アイデンティティ】の問題を提起しています。

AIやデジタル技術が発達した現在でも、内容制作【コンテンツ制作】における文化的背景の重要性は変わりません。

むしろ、国際化【グローバル化】が進む中で、地域的【ローカル】な視点の価値が再評価されている状況は、1969年当時の虫プロが直面していた課題と共通しています。

作品内で制作国を明示する先駆的手法

この演出の秀逸さは、作品内で制作国を明示する自己言及的【メタテクスチュアル】な手法を採用していることです。

観客は物語を楽しみながら、同時に「これは日本製のアニメーションである」ことを意識させられます。

現代のアニメでは当たり前となった自己言及的な演出の先駆けとして、この「Made in Japan」の破片シーンを評価すべきでしょう。制作者の意図が観客に直接語りかける手法は、当時としては極めて前衛的でした。

この手法は後のアニメ作品にも影響を与え、作品内で制作背景を暗示する演出の原型となったと考えられます。

まとめ:千夜一夜物語のラストで「破片にMade in Japanの文字」の意味

『千夜一夜物語』の「Made in Japan」が書かれた破片が映るシーンは、1960年代末の日本アニメ界が抱えていた複雑な心境を象徴的に表現した名場面です。

世界市場への野心と現実的制約、技術的挑戦と文化的未熟さ、商業的成功と構造的問題といった多層的な意味が込められています。

手塚治虫と虫プロダクションの制作陣は、この一瞬のシーンに日本のアニメーション産業が直面していた根本的な課題を凝縮させました。それは自虐でありながら、同時に未来への希望も含んだ、極めて日本的な表現と言えるでしょう。

見逃したかたは、現在YouTube期間限定配信でこの作品を視聴できます。

娯楽作品としてでももちろん良いのですが、1960年代末の文化的背景を理解した上で、この小さな「Made in Japan」の文字が持つ深い意味を味わってください。

- ラスト塔崩壊時の破片に「Made in Japan」が刻印

- 1969年は「Made in Japan」=二流品のイメージ

- 手塚治虫の世界市場進出への強い野心

- 文化的配慮不足で海外展開に苦戦

- 興行収入2億9000万円も制作費で赤字

- やなせたかしがキャラデザ・美術監督

- 破片演出は制作陣の自虐的メッセージ

- 技術革新挑戦も欧米との差は歴然

- 学生運動激化の1960年代末が背景

- 自己言及的演出の先駆けとして評価